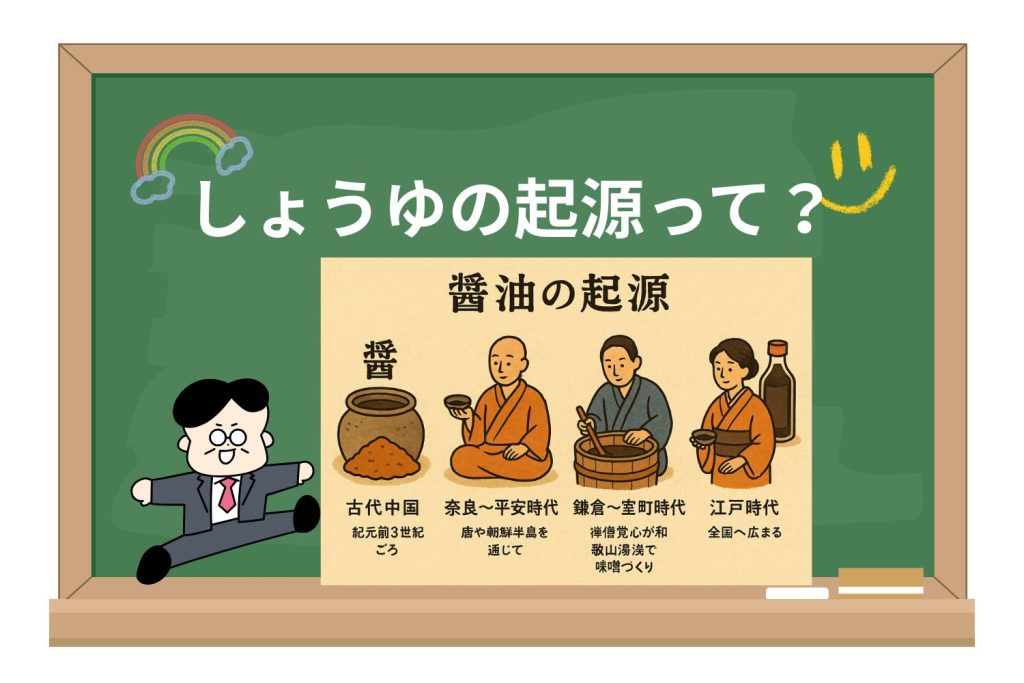

お醤油の起源はかなり古く、はっきりした「発見者」がいるわけではありませんが、歴史をたどるとこんな流れになります。

目次

1. 大もとは古代中国の「醤(ジャン)」

- 時期:紀元前3世紀ごろ(中国・周〜漢の時代)

- 状況:肉や魚、穀物を塩と一緒に発酵させて保存食にしていた。

- 液体がしみ出した部分が美味しいことから、「液体の醤」が生まれ、やがて「たまり醤油」や「醤油」につながっていきます。

2. 日本に伝わったのは奈良〜平安時代

- 唐(中国)や朝鮮半島を通じて、味噌のような「醤」が日本に入ってきます。

- この頃はまだ味噌状の発酵調味料が主で、上澄み液は副産物でした。

3. 醤油らしい形になったのは鎌倉〜室町時代

- きっかけ:鎌倉時代(13世紀)、中国・宋から帰国した禅僧・覚心(かくしん)が和歌山県湯浅に味噌作りを伝える。

- 味噌を仕込む過程で、桶の底にたまった液体(もろみの上澄み)を使ってみたら非常においしく、これが醤油の原型となりました。

- 湯浅はその後、日本の醤油発祥の地として栄えます。

4. 江戸時代に全国へ広がる

- 江戸時代になると、関東では濃口醤油、関西では淡口醤油が発展。

- 醤油は保存性が高く、運搬もしやすかったため、全国に広まっていきます。

まとめると

- 起源:紀元前の中国「醤」

- 日本での発展:鎌倉時代、和歌山・湯浅で味噌から偶然生まれた液体がきっかけ

- 発見者:禅僧・覚心(ただし発酵食品としての流れはもっと古い)

- 状況:味噌作りの副産物として偶然得られた液体が美味しかった

簡単に説明するなら、

「醤油は、味噌づくりの途中に偶然生まれた“美味しいしずく”が始まりです」